(1.中国科学院地球环境研究所黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安710061;

2.《地球环境学报》编辑部,西安710061)

摘要:为摸清我国环境类科技期刊国际影响力,对环境科学类SCI期刊和中文环境科学类期刊的文献指标进行计量学分析。结果显示,美、英、荷在环境科学类SCI期刊上具有较强的国际影响力。我国环境科学类SCI期刊在数量和质量上均落后于当前的环境科学平均水平,且与国际环境科学类SCI期刊的差距在近五年呈现进一步扩大趋势。文章提出提高我国科技期刊影响力的措施:科技期刊编辑向科学编辑转变,丰富期刊栏目设置,建设中国权属的世界范围科技

文献检索系统,创新科技期刊出版与宣传方式。

关键词:科技期刊;国际影响力;科学编辑;文献检索系统;出版

科技期刊是科技传播的首要媒介、学术交流的主要平台、科研评价的重要标准,一个国家科技期刊的地位和影响力,已成为衡量一个国家科研水平和创新能力的重要指标。从数量上讲,中国是一个科技期刊大国;但从质量上讲,中国确是一个科技期刊弱国[1-2]。我国著名科学家陈佳洱院士、师昌绪院士等曾分别发表文章,建议提高中国科技期刊的影响力、实现国际化[3-4]。环境科学类科技期刊作为我国科技期刊的重要组成部分,对有效传播我国的科技创新成果、持续推进我国的科技进程以及稳步提升我国的国际影响力发挥着重要作用。

《科学引文索引》(Science Citation Index,SCI)是美国科学信息研究所(ISI)1961年创办出版的引文数据库,是目前世界上覆盖学科最全面的能够查找引用情况的大型文献数据库,已成为国际上科研成果评价的重要工具。《期刊引证报告》(Journal Citation Reports,JCR)是ISI在《科学引文索引-扩展版》(SCI-E)的数据基础上整理发布的一套世界范围的年度期刊引证报告,从总被引频次、影响因子和被引期刊数等方面揭示期刊之间的引证关系,反映出每种期刊在本学科领域的相对重要性,是国际上期刊评价最常用的也是最权威的工具[5-6]。

目前对我国科技期刊国际影响力的探讨已经成为热门话题[7-12],但这些讨论要么多集中于英文期刊,集中于如何提升英文版科技期刊的国际影响力与核心竞争能力,基本没有涉及中文科技期刊的国际影响力问题;要么虽然有对中国中文期刊和SCI的比较,但尚缺乏对各期刊影响力变化趋势的分析及与国际SCI期刊的对比,也鲜有与中国环境科学的科研水平作比较。

本文分析了不同国家和地区环境科学类SCI期刊的现状及我国环境科学类SCI期刊在国际上地位,进而对我国环境科学类SCI期刊在国际上的影响力变化趋势进行了分析,最后借助《中国学术期刊国际引证年报(2014)》数据对我国中文环境科学类期刊与SCI期刊影响力进行了比较,并根据统计分析结果和一些编辑同仁的研究文献[13-15]对提高我国环境科学类科技期刊国际影响力提出几点建议。

1 研究对象与数据来源

1.1 研究对象的确定

环境科学类SCI期刊的确定:根据Thomson Reuters的产品ISI Journal Citation Reports(Science Edition)2015年6月公布的数据,在"Subject category"中选择"Environmental sciences",共检索出223种期刊。

环境科学类SCI期刊国别的确定:在检索出的223种期刊中,依据"Journal Country/Territory"选项,分选出不同国家和地区的期刊。其中,标注"PEOPLES R CHINA"的SCI期刊共有7种,分别为Biomedical and Environmental Sciences、Chinese Geographical Science、Frontiers of Environmental Science & Engineering、International Journal of Sediment Research、Journal of Arid Land、Journal of Environmental Sciences、Journal of Mountain Science。

中文环境科学类期刊的确定:根据北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览(2014年版)》的学科分类,"环境科学"类中文核心期刊共计22种,其中进入《中国学术期刊国际引证年报(2014)》(缩写为CAJ-IJCR)"2014年中国最具国际影响力学术期刊"的共计3种,分别为《环境科学》《环境科学学报》《中国环境科学》。

1.2 数据来源

影响因子(Impact Factor,IF),是表征期刊影响力大小的一项定量指标。期刊的影响因子定义为:统计当年引证该刊前2年论文的总次数与前2年该刊发表的论文总数之比。由于影响因子表示了论文的平均被引率,因而被认为是最能客观反映期刊相对学术水平和学术影响的重要指标,并常被直接用于期刊甚至科研成果的评价[16]。本文中的影响因子原始数据来源于ISI发布的《期刊引证报告》(JCR)2014。

总被引用次数(Total Citations, TC)是指某刊自创刊以来所刊登的全部论文在某年被引用的总次数。它是期刊在学术交流中实际被利用次数的最直接指标,指示了期刊受重视的程度,较客观地反映了期刊在学术交流中的地位[16]。本文中的影响因子原始数据来源于ISI发布的JCR2014。

期刊国际影响力指数(Clout Index,CI),是以国际引证统计源期刊构建的引文数据库为源,统计出我国学术期刊的他引影响因子和他引总被引用次数,并通过数学模型转化为具体指数——期刊国际影响力指数(CI)[17]。

2 结果与分析

2.1 不同国家和地区环境科学类SCI期刊等级分类

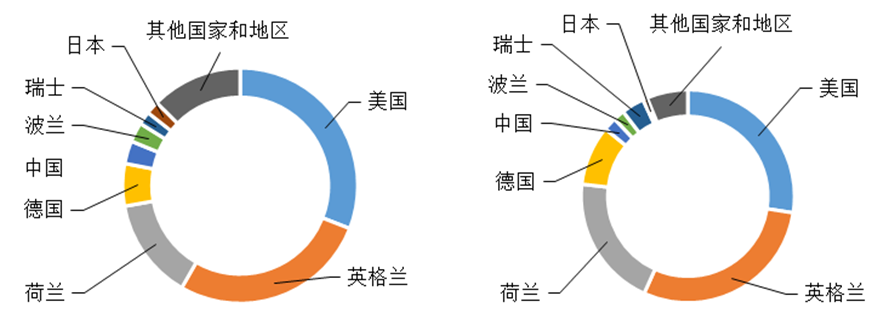

对JCR2014原始数据进行汇总处理并计算可知,国际环境科学类SCI期刊发展极不均衡,美国和英国被SCI收录的环境科学类期刊数量共占环境科学类SCI期刊总量的58.30%,处于绝对领先地位(图1(a))。荷兰环境科学类SCI期刊虽然在数量上仅约占美、英环境科学类SCI期刊数量的50%左右,但是在质量上(刊均影响因子、刊均被引用次数)与美、英相接近(图2)。在载文量方面,美国、英国、荷兰总载文量占全部环境科学类SCI期刊载文量的82%,居绝对多数(图1(b))。根据上述分析可知,美、英、荷在环境科学类SCI期刊上具有较强的影响力,处于第一集团领先地位。并根据标准误差线可以看出德国与美、英、荷及中、波、瑞、日均有显著性差异,居第二集团。

(a) 不同国家和地区SCI期刊数量 (b) 不同国家和地区SCI期刊载文量

图1 不同国家和地区SCI期刊数量及载文量占比

图2 不同国家和地区刊均影响因子、刊均被引用次数

中国与波兰、瑞士、日本四国在期刊影响力指标上相近,共同居于第三集团。但中国期刊收录数比瑞士、日本多75%的条件下,在体现期刊质量的评价指标——影响因子和被引用次数上却落后于瑞士和日本。此点提示我们中国环境科学类期刊在争取进入SCI数据库,提高SCI期刊数量的同时还需进一步加强期刊质量建设,增加期刊发表论文的被引用次数。波兰在四国中各项指标相对较低。在载文量指标上,中国处于第三集团中游。

2.2 中国环境科学类SCI期刊现状

根据JCR2014年数据汇总(表1)得出,在期刊数量上,中国环境科学类SCI期刊数量仅约占世界环境科学类SCI期刊的3%,占比偏低。在期刊质量上,中国环境科学类SCI期刊的平均影响因子1.298,远低于世界环境科学类SCI期刊2.954的平均影响因子;在中国环境科学类SCI期刊上发表的论文总被引用次数更是仅占世界环境科学类SCI期刊论文总被引用次数的0.794%。

表1 2014年中国与国际环境科学类SCI期刊

|

种类

|

期刊数

|

影响因子

|

总被引用次数

|

|

中国环境科学类SCI期刊

|

7

|

1.298

|

9 989

|

|

国际环境科学类SCI期刊

|

223

|

2.954

|

1 258 094

|

而与此同时,2014年中国在SCI数据库上发表的环境科学类学术论文共计7 655篇,约占世界环境科学类SCI论文总数量的18.91%,平均每篇论文被引用次数2.613次。中国2014年在国际SCI期刊上发表论文数量和总被引用次数均位居世界前列。表明中国环境科学类SCI期刊在数量和质量上均与我国当前的环境科学研究水平不相适应,期刊发展水平落后于研究水平,究其原因主要是我国高水平的研究成果都优先发表在国际有影响力的期刊上,严重制约了我国科技期刊的发展,损害了我国在科技界的话语权。

2.3 中国环境科学类SCI期刊发展态势

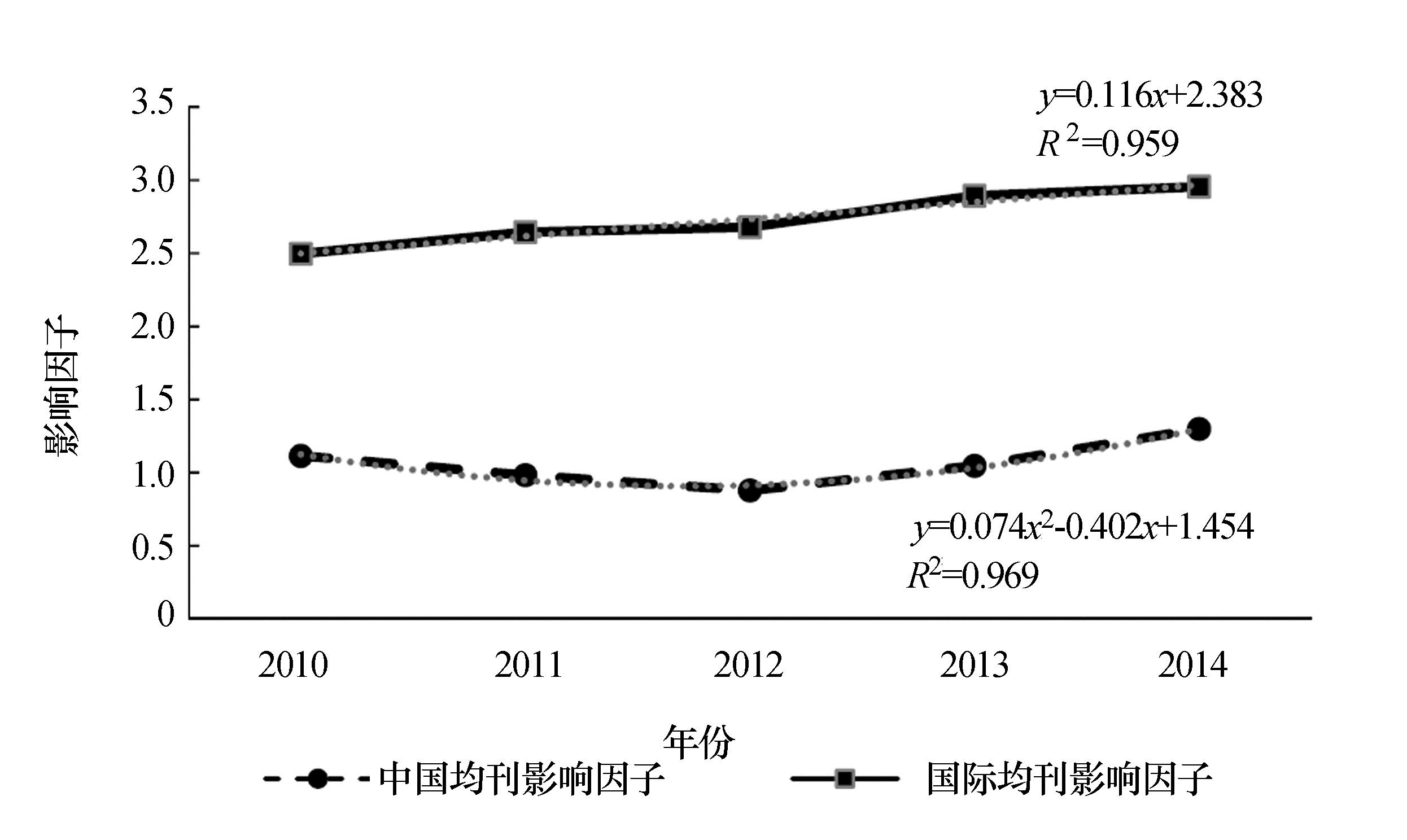

通过对历史数据的分析,总结其变化轨迹,进而得出发展趋势,有利于指导未来工作。对2010—2014年五年间国际环境科学类SCI期刊和中国环境科学类SCI期刊的平均影响因子分析(图3)可知,五年间国际环境科学类SCI期刊和中国环境科学类SCI期刊的影响因子均呈现上升态势。但在上升幅度上,国际环境科学类SCI期刊五年影响因子上升18.35%,大于中国环境科学类SCI期刊16.52%的上升幅度,说明中国环境科学类SCI期刊与国际环境科学类SCI期刊的差距在近五年呈现进一步扩大趋势。

图3 环境科学类SCI期刊均刊影响因子变化

2.4 中文环境科学类期刊与中国环境科学类SCI期刊影响力分析

通常认为,英文期刊能够比中文期刊产生更强的国际影响力,因为英文是当今应用最为广泛的国际语言,尤其在欧美等发达国家传播广泛。而中文大都只有华人有能力阅读,所以,中文期刊的国际影响力应该远小于英文期刊,但是经过对《中国学术期刊国际引证年报(2014)》(CAJ-IJCR2014)分析后,发现事实并非完全如此。

根据《中文核心期刊要目总览(2014年版)》和JCR的学科分类,将入选"2014年中国最具国际影响力学术期刊"的三种中文环境科学类期刊和七种中国环境科学类SCI期刊在CAJ-IJCR2014中国际影响力指数、国际他引总被引用次数、国际他引影响因子按国际影响力指数(CI)顺序列于表2。

表2 中文环境科学类期刊与中国环境科学类SCI期刊计量学指标对比

|

CAJ-IJCR

2014排名

|

期刊名称

|

国际影响力

指数CI

|

国际他引

总被引

|

国际他引

影响因子

|

语种

|

|

7

|

Journal of Environmental Sciences-China

|

440.052

|

4 540

|

1.728

|

英文

|

|

36

|

Biomedical and Environmental Sciences

|

176.426

|

1 299

|

1.162

|

英文

|

|

77

|

环境科学

|

113.635

|

1 301

|

0.169

|

中文

|

|

129

|

Frontiers of Environmental Science & Engineering

|

75.508

|

353

|

0.774

|

英文

|

|

133

|

环境科学学报

|

74.375

|

804

|

0.157

|

中文

|

|

136

|

International Journal of Sediment Research

|

72.357

|

316

|

0.773

|

英文

|

|

140

|

Chinese Geographical Science

|

71.404

|

400

|

0.64

|

英文

|

|

149

|

Journal of Mountain Science

|

68.132

|

407

|

0.576

|

英文

|

|

168

|

中国环境科学

|

61.471

|

635

|

0.165

|

中文

|

|

201

|

Journal of Arid Land

|

50.955

|

128

|

0.678

|

英文

|

在国际他引影响因子上,中文环境科学类期刊和中国环境科学类SCI期刊差异显著,两者均值相差451.22%,且被SCI收录的期刊影响因子均高于中文期刊。可见,进入SCI数据库对提升期刊影响因子作用十分明显。但在国际他引总被引用次数上,七种SCI期刊中有五种低于全部三种中文期刊的国际他引总被引用次数。以上数据说明,被SCI收录对提高期刊影响因子有促进作用,但未进入SCI的中文期刊立足本国,也可以产生国际影响力。

3 提高我国环境类科技期刊影响力的建议

随着中国经济的发展,产生了一系列环境问题,这些环境问题的出现,引发人们对环境问题的重视,进而促进了中国环境科学的研究。但与中国环境科学研究水平取得的进步相比,中国环境科学类科技期刊在数量和质量上均与世界科技期刊强国有巨大差距,主要表现为入选SCI的中国环境科学类期刊与发表在SCI期刊上的环境科学类论文在国际上的占比两者差距过大,入选SCI的中国环境科学类期刊影响因子和总被引用次数普遍偏低。这些现状最终限制我国环境科学类科技期刊国际影响力,进而影响我国环境科学的国际学术话语权,甚至影响到我国在国际环境问题上的外交利益。

为扭转我国环境科学类SCI期刊与国际环境科学类SCI期刊差距增大的趋势,并尽快提高中文环境科学类期刊的质量,形成若干具有国际影响力的国际著名期刊,笔者根据上述统计分析,提出以下四点建议。这些建议同时也可供其他学科的科技期刊同行参考。

3.1 建立高水平编辑人才队伍,加快文字编辑向科学编辑的转变

编辑人才队伍是科技期刊的宝贵资源,是保障刊物健康、稳定发展的基础。高质量的稿源是提高科技期刊学术影响力的关键[18]。我国科技期刊编辑传统上主要以文字编辑为主,日常工作主要包括稿件送审、排版、校对等内容,对拟出版稿件的学术质量把控能力有待进一步强化。而国际著名科技期刊如Nature、Science等的编辑大都具有某一学科深厚的学术科研背景,能够较轻松把控稿件的学术质量,并对稿件发表后的学术影响力有较为准确的预见性。借鉴国外高影响力科技期刊的经验,笔者建议应鼓励我国科技期刊编辑实现由文字编辑向科学编辑的转变,努力建设一支学术视野广阔、办刊理念先进、专业基础扎实、管理运营能力强的复合型科技期刊编辑出版人才队伍[19]。为此,期刊出版单位可通过人才引进与人才培养的途径,改善编辑队伍的学科结构、学历结构和能力结构,吸引有较好的学科背景或科研经历的人员充实编辑出版队伍。

3.2 丰富科技期刊栏目内容,改变以科研论文为单一主体的科技期刊栏目

当前,我国科技期刊栏目单一。即使有些科技期刊设置若干栏目,但大都仅仅是从稿件的学科方向予以区分。而国际高影响因子期刊除了报道Research Article(研究论文)之外,还有诸如Research Highlight(研究亮点)、Scientist View(专家观点)、Correspondence(通信)、Scientific News(科学新闻)等多种栏目。通过这些栏目的设置,能够有效加强科技期刊对学术发展方向的引导,提高我国科技期刊的社会关注度、显示度以及影响力。结合科技期刊编辑向科学编辑的转变,也为科技期刊栏目设置的多样化提供人才和学术条件。

《科技引文索引》(SCI)、《工程索引》(EI)和《科技会议录索引》(ISTP)是目前世界上最著名的三大科技文献检索系统。而我国当前的"中国科学引文数据库(CSCD)"、《中文核心期刊要目总览》和"中国科技论文统计源期刊"等科技文献检索系统大都仅仅是针对国内科技期刊的遴选,尚未在世界范围内遴选期刊。笔者建议以中国科学院或中国科协为主要实施单位,尽快建立自己的国际文献检索系统,如在"中国科学引文数据库(CSCD)"的基础上建立"科学引文数据库(SCD)"。在国家层面上,像推动人民币国际化一样,推动该检索系统的国际影响力,使其成为与目前三大科技文献检索系统比肩的国际著名文献检索系统。通过国际著名科技文献检索系统的建设助推我国科技期刊整体国际影响力的提高。

3.4 创新科技期刊出版与宣传方式

当前信息技术革命和新媒体的崛起正促使全球媒体业发生深刻变化,科技期刊在线和数字化出版已成为主流趋势,相比发达国家,我国在数字产品研究开发、学术出版资源整合、数字出版平台建设等方面都存在较大的差距,必须充分利用新媒体和现代传播手段迅速提升科技期刊的整体数字化水平。

我国科技期刊目前主要是通过期刊编辑部的采编系统或电子邮箱被动收稿,不同刊物的稿源数量差别较大,稿件质量也良莠不齐。科技期刊出版单位应主动"走出去",通过例如主办、承办国内外学术会议等方式参与到学术交流中去,使期刊充分发挥其学术交流平台的作用。通过参与学术交流活动,实现对科研工作者潜移默化的宣传。

参 考 文 献

[1] 张行勇.制约中国科技期刊可持续发展的因素[J].科学新闻,2006(18):17-18.

[2] Chen Y P, Lin Y S, Zhang Y. Chinese universities: gearup for Nobels [J].Nature, 2014, 515(7528):493.

[3] 陈佳洱.国家自然科学基金委员会全力推进我国科技期刊走向世界[J].中国科技期刊研究,2008,19(6):927- 929.

[4] 师昌绪,祖广安.做强科技期刊是中国全面崛起的必要条件[J].中国科技期刊研究,2009,20(2):191-193.

[5] 王珏,方卿.基于科学引文索引的中国生物学期刊竞争力评价研究[J].出版科学,2007,15(3):42-46.

[6] 倪天赐.从SCI看我国科技期刊国际影响力[J].出版科学,2007,15(5):42-46.

[7] 王兰锋.国内心理学期刊的现状及学术影响分析[J].科技与出版,2015(8):104-108.

[8] 张欣欣,张月红,缪弈洲,等.创新与"棒"期刊—《浙江大学学报(英文版)》在科技期刊国际影响力提升计划中的思考与实践[J].科技与出版,2015(4):28-33.

[9] 史小丽.高校科技期刊影响力现状及提升途径—高校、中科院及中科协主办期刊的比较分析[J].科技与出版,2014(5):137-140.

[10] 骆筱秋,王晴,胡兴戎.改革创新促进科技期刊提升学术影响力—《IJOS》办刊的新进展[J].科技与出版,2014(10):35-37.

[11] 王淑华,王亨君.我国英文版学术期刊的国际影响力分析[J].编辑学报,2008,21(2):173-175.

[12] 苗凌,伍军红,赵大良.中国科技期刊国际影响的特征分析[J].科技与出版,2013(12):4-8.

[13] 王晔,徐梅.如何提局科技期刊的影响力[J].编辑学报,2014,26(S1):S60-S61.

[14] 陈怡平,慕小倩,张行勇.中国植物科学类期刊实现国际化路径探讨[J].中国科技期刊研究,2010,21(6):741- 745.

[15] 陈怡平,赵滢,张牧茵,等.近十年国际精品植物科学期刊发展态势分析[J].中国科技期刊研究,2011,22(5): 671-674.

[16] Institute for Scientific Information. Journal citation reports: abibliometric analysis of science journals in the ISI database [M]. Philadelphia: Institute for Scientific Information Inc., 1999.

[17] 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司,中国学术文献国际评价研究中心,清华大学图书馆.中国学术期刊国际引证年报(2014)[R].《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司,2014.

[18] 朱渭波.也谈科技期刊编辑的责任[J].编辑学报,2015,27(5):509-510.

[19] 中国科学技术协会,教育部,国家新闻出版广电总局,等.关于准确把握科技期刊在学术评价中作用的若干意见[EB/OL].(2015-11-03)[2016-01-21].http://www.cast.org.cn/n35081/n35488/16753578.html.